「猫ブームだから猫の雑誌もたくさん出てるでしょ」

昨今、こんなことを言われることが多くなりました。

筆者は8年くらい前から猫の本を手がけていますが、確かに当時と比べて猫の本は出版点数が増えていると思います。

でも、じつは「猫の雑誌(定期的に発売されている本)」は増えているどころか、逆に減っていたりします。

猫雑誌のピークは2013年ごろ。

当時発売されていた猫雑誌は9誌にも上りました。

『猫びより』(日本出版社)※現在は辰巳出版

猫びより 2017年 01 月号/表紙/辰巳出版

「猫を撮らせたら右に出る者はいない」と言っても過言ではない岩合光昭さんのグラビアが目玉。世界中の猫を撮影する新美敬子さんのグラビアや、ジオラマ猫処を始め、ほかの連載も良質。毎号、「文豪と猫」「映画と猫」「猫と人と街」など、毎号ワンテーマを掘り下げて特集しています。

『ねこのきもち』(ベネッセ)

ねこのきもち 2017年2月号/表紙/ベネッセ

書店に流通していない、読者直販の猫雑誌。例の情報漏洩問題の影響で部数が下落していますが、それでも8万6000部近くを発行(日本雑誌協会/印刷証明書付き部数・2016年7-9月期)。猫雑誌のなかでは群を抜いた部数です。猫の生態や心理などを解説し、猫との暮らしをより良くすることを目的としています。

『ねこ』(ネコ・パブリッシング)

ねこ 2017年2月号/表紙/ネコ・パブリッシング

「ねことここちよく暮らす」がキャッチコピー。かつては猫にまつわるさまざまな情報を届けていましたが、何度かリニューアル。特定の街の看板猫や一般家庭の猫などを特集しつつ、人気猫や猫グッズを取り上げる内容に落ち着いています。

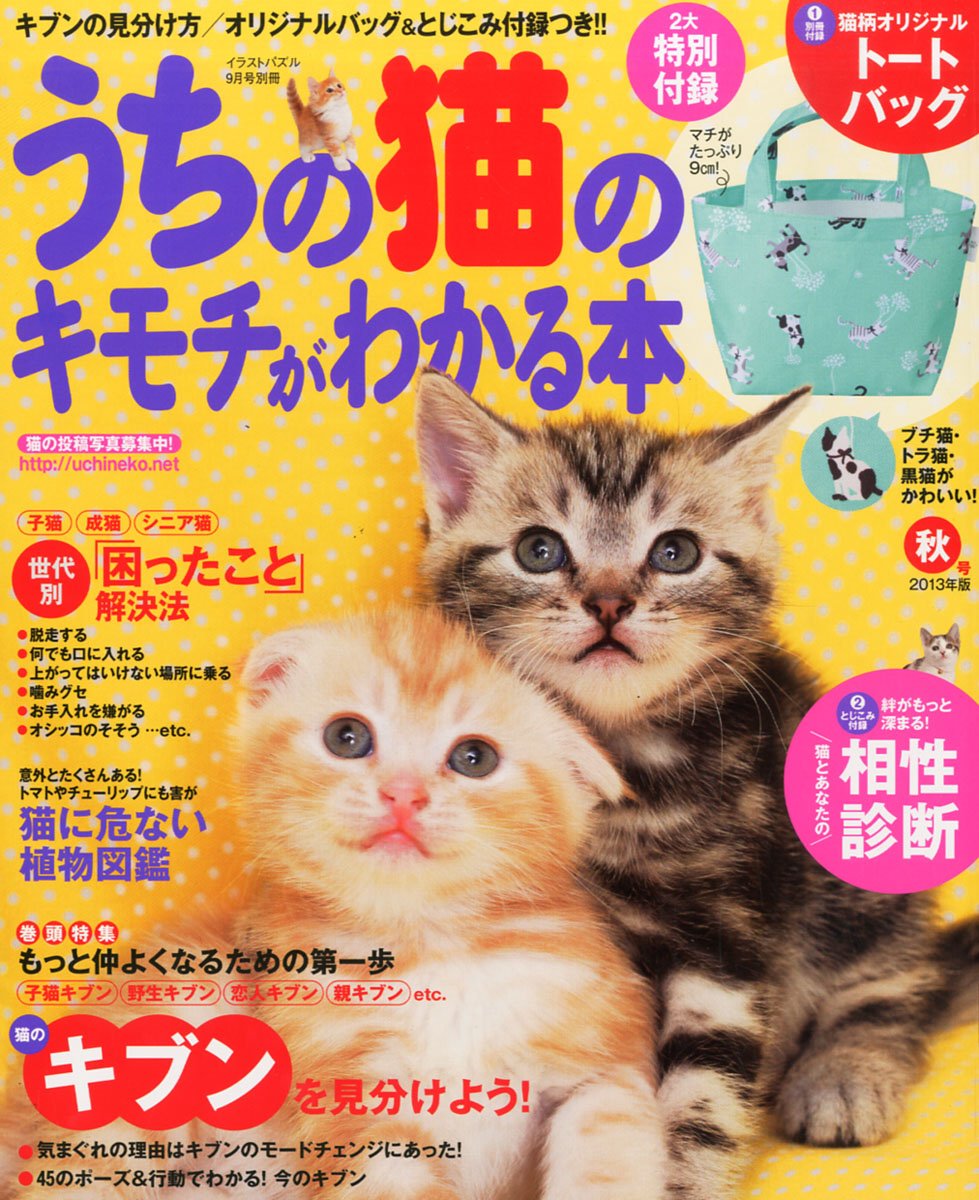

『うちの猫の気持ちがわかる本』(学研)

うちの猫の気持ちがわかる本 2013年9月号/表紙/学研

ベネッセの「ねこのきもち」と同じ方向性。猫とその飼い主の距離が縮まるよう、写真やイラストを豊富に用いて猫の心理や生態を解説しています。「噛む、引っかくを直す」「猫のストレスを解消する」など“猫の困った”を解決するための方法をよく取り上げています。

『猫ぐらし』(アスペクト)

猫ぐらし 2016年12月号/表紙/アスペクト

2011年11月に創刊と、猫雑誌のなかでは後発。スター猫や特定地域の猫情報を主軸に、猫グッズや猫好き芸能人など、猫にまつわるさまざまな情報を掲載。2016年5月号からリニューアル。猫と映画、猫と本などカルチャー要素の強い特集をするようになっています。

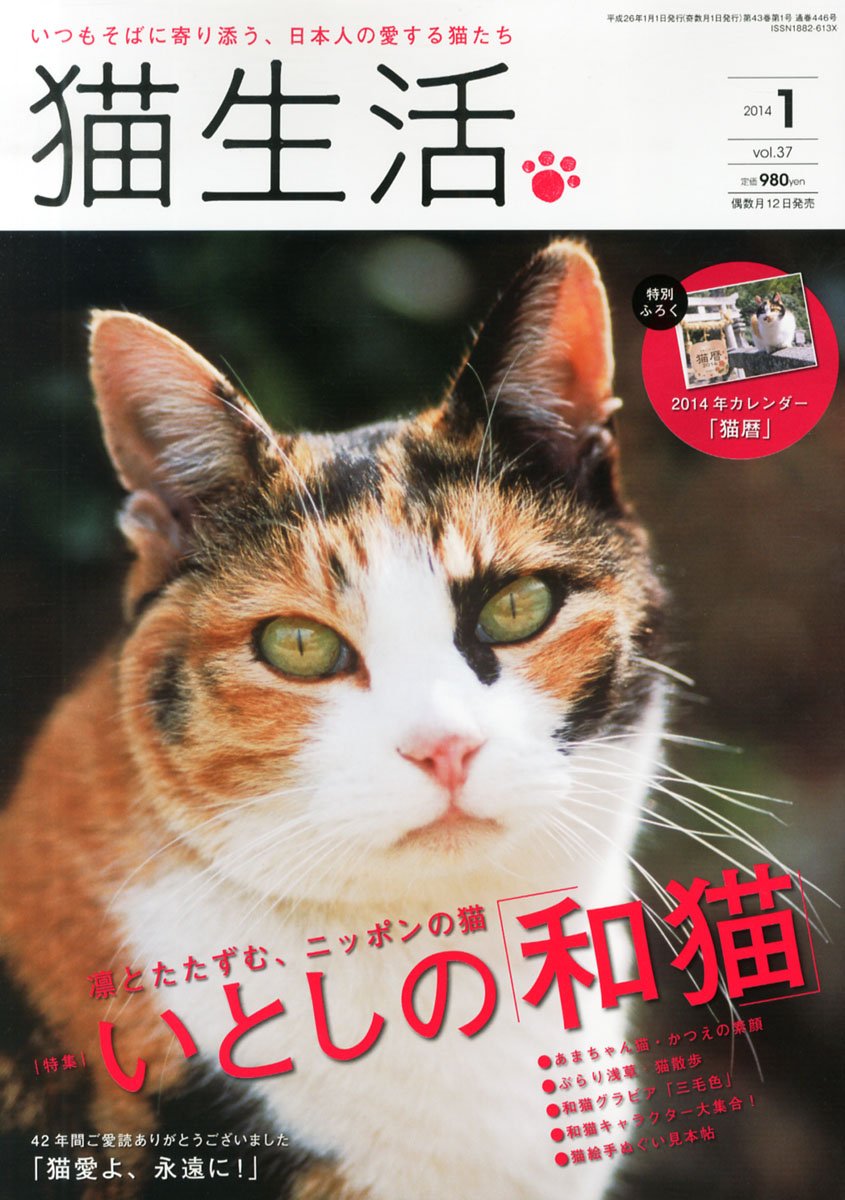

『猫生活』(緑書房)

猫生活 2014年1月号/表紙/緑書房

創刊は昭和50年と数ある猫雑誌のなかでもとりわけ長い歴史を誇ります。2008年1月号から「猫生活」に雑誌名が変更され、リニューアル。特集は「子猫」や「和猫」のこともあれば、猫の生態や心理などをテーマにしたものもあります。セツコ山田氏の連載漫画が好評。

『ねこころ』(ケーズ・パブリッシング)

ねこころ 2013年5月号/表紙/ケーズ・パブリッシング

話題の猫から猫が多い街や島の情報、猫川柳、子猫グラビアなど、バラエティ豊か。かつては猫漫画雑誌でしたが、2013年2月号から大幅リニューアルし、現在の内容に。ブサカワ系のユニークな猫を表紙に起用する傾向にあります。編集長は猫の『いっき』君。

『ねこぱんち』(少年画報社)

ねこぱんち ’17新年号/表紙/少年画報社

A5版という小さな判型の猫漫画雑誌。『まねきねこ不動産』『キジトラ猫の小梅さん』『猫絵十兵衛』などの作品が人気。南極観測隊に同行した『タケシ』など実話を漫画化した作品や、ちびまる子ちゃんの登場キャラクターを猫化した 作品が掲載されることも。『おとなのねこぱんち』『ゆるゆるねこぱんち』『お江戸ねこぱんち』など派生誌も定期的に発売されています。

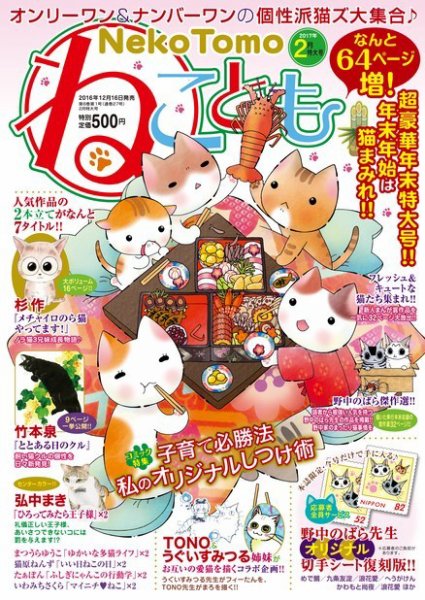

『ねことも』(大都社)

ねことも 2017年2月号/表紙/大都社

猫のユニークで愛らしい行動をテーマにした作品が中心。ゆるくてほのぼのした表紙のイラストは、毎号、須藤真澄さんが担当。たぁぽんさん、猫原ねんずさんなどの作品が人気。最近は『猫なんか呼んでもこない』で知られる杉作さんの作品も掲載されています。

さて、2017年1月現在、生き残っているのは……

『猫びより』(日本出版社)※現在は辰巳出版

『ねこのきもち』(ベネッセ)

『猫ぐらし』(アスペクト)

『ねこ』(ネコ・パブリッシング)

『ねこぱんち』(少年画報社)

『ねことも』(大都社)

の6誌です。

どの雑誌も部数は減少傾向にあり(しかも大半が少部数です)、巷で言われる「猫ブーム」の恩恵を享受しているとは言えません。

昨今、猫はフォーカスを当てられることが多いのは確かですし、国内の飼育頭数は推定1000万頭と言われています。

猫という存在は“メジャー”なのですが、出版界では“マイナー”なカテゴリというのが実情なんです。

今後、生き残りをかけて、各猫雑誌がどんな戦略を取ったりてこ入れをするのか見守りたいと思います。